De la survivance de l’idée de caste chez certains leaders mauritaniens de l’opposition

Par Jemal Taleb, avocat au barreau de Paris

Vous ne me croirez pas : tout cela se passe bien au XXIᵉ siècle, pas au Moyen Âge. À une époque où le refrain le plus répété de l’opposition mauritanienne, comme le préambule de toutes les constitutions, est que tous les hommes naissent égaux. Pourtant, une partie de cette opposition a bâti tout son discours sur le prétendu « racisme » de notre peuple, se présentant comme le parangon de l’égalité et le chevalier des « damnés de la terre » mauritaniens. Ceux qui ont cru fonder leur carrière sur cette haine de soi, en dénigrant leur pays auprès de leurs relais occidentaux, ont fini par épuiser la complaisance de leurs protecteurs étrangers.

Soyons justes : nous ne sommes pas les seuls à vivre ce genre de scènes d’un burlesque achevé. Je me souviens d’un épisode au Sénégal. L’ancien président Abdoulaye Wade, excédé par ce qu’il considérait comme un acharnement de Macky Sall sur son fils, lança à ce dernier qu’il était un descendant d’esclave et qu’en d’autres temps, il n’aurait même pas pu lui adresser la parole. Surgit alors un homme — téléguidé ou pas, peu importe — affirmant que sa propre famille avait été esclave de celle des Sall, et qu’un esclave ne pouvant avoir d’esclave, cela prouvait la supériorité de la famille Sall.

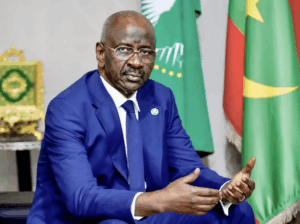

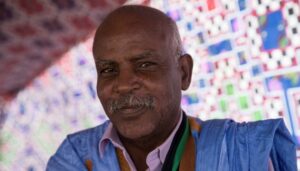

Venons-en au cas mauritanien. Tout est parti des propos d’un blogueur établi aux États-Unis, militant proche de Biram Dah Abeid, qui se bat pour l’égalité et les couches défavorisées — un combat honorable en soi. Mais voilà que, sortant de ce registre, il a insulté M. Noredine Ould Mohamedou en le traitant de « forgeron », c’est-à-dire en l’assignant à une catégorie sociale jadis considérée comme inférieure. La cible n’est pourtant pas n’importe qui : docteur en informatique, professeur d’université, leader politique. L’insulte visait à lui rappeler que, malgré ses diplômes, il « devait rester à son rang ».

Un tel propos, qui enferme l’homme dans son origine, n’inspire que le mépris. Mais il mérite d’être relevé, car M. Ould Mohamedou a cru bon de répondre en déclinant une généalogie de cinquante générations, le rattachant au Prophète à travers sa fille. Comme si cette ascendance devait constituer un gage de valeur ou de supériorité. Le même homme fustige pourtant les cercles traditionnels qui croient encore à la hiérarchie des classes. Contradiction flagrante.

Professeur et président d’un parti qui se veut égalitariste, vous dites ne pas être forgeron. Soit. Mais qu’importe ? Votre valeur se mesure à votre intelligence et à votre travail, pas à vos origines. La vraie question est ailleurs : considérez-vous vos étudiants, qu’ils soient descendants de forgerons ou non, avec le même respect ? Si chaque attaque vous pousse à exhiber votre pedigree, vous ne valez guère mieux qu’un « forgeron moral ».

La Mauritanie d’aujourd’hui est faite de toutes ces composantes — forgerons, griots, harratines, aznaga — qui représentent sans doute plus de 80 % de la population. Ce sont aussi des électeurs. Le pouvoir, au XXIᵉ siècle, ne se transmet plus par le sang : ce sont ces hommes et ces femmes qui le donnent par leur vote.

Deux leçons de comparaison s’imposent. L’Inde, malgré son immense potentiel et sa croissance, reste prisonnière de sa stratification sociale : une large partie de sa population demeure exclue du progrès. La Chine, à l’inverse, a su gommer ces distinctions d’origine pour faire de l’effort et du mérite les véritables clés du développement. Résultat : elle est aujourd’hui la deuxième puissance mondiale.

Dieu merci, la Mauritanie est perçue davantage à travers ce modèle chinois que par celui de l’Inde. À nous de préserver cette voie, en refusant que des archaïsmes identitaires viennent freiner notre marche vers le progrès.