Mauritanie : l’élevage, nouveau pari de Nouakchott pour diversifier son économie

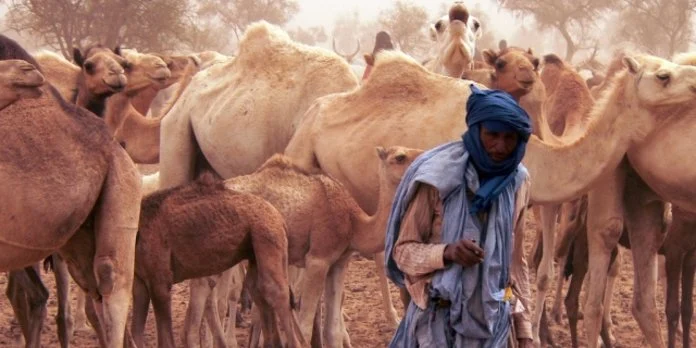

Avec près de 40 millions de têtes de bétail – soit plus de dix fois la population du pays – la Mauritanie se rêve en puissance agro-pastorale. Longtemps considéré comme une richesse « dormante », le cheptel national est désormais au cœur de la stratégie économique du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le tournant a été pris en 2021, à Timbédra, lorsqu’il avait qualifié l’élevage de « colonne vertébrale » de l’économie. Quatre ans plus tard, Nouakchott concrétise cette ambition avec une série de plans adoptés en Conseil des ministres pour améliorer la productivité et intégrer davantage ce secteur dans l’économie nationale.

Des chiffres qui impressionnent

Selon le dernier recensement du ministère de l’Élevage, la Mauritanie compte 2 millions de chameaux, 6 millions de bovins, près de 14 millions d’ovins et plus de 7 millions de caprins. Un patrimoine pastoral considérable qui pèse déjà dans le PIB et l’emploi. Mais faute de valorisation, ses retombées économiques sont longtemps restées limitées.

Le gouvernement entend changer la donne. Deux institutions ont vu le jour : la Société des Produits Animaux et l’Office national de recherche sur l’élevage et le système pastoral, chargées de structurer la filière et d’attirer les investisseurs. « Le discours de Timbédra a ouvert la porte à des horizons prometteurs », assure Dr Mohamed Ould Baba Ould Dieh, directeur de l’Office, interrogé par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Premiers résultats concrets

Dans la filière volaille, les investissements récents permettent aujourd’hui de couvrir 80 % des besoins en œufs et 50 % en poulet de chair. Le secteur laitier, appuyé par neuf entreprises nationales, réduit désormais de 40 % les importations. L’objectif affiché est ambitieux : atteindre l’autosuffisance en lait, volaille et œufs d’ici 2027.

Parmi les projets phares : la relance de l’usine laitière de Néma, qui produit désormais du lait pasteurisé longue conservation, et la signature d’un accord avec un partenaire étranger pour la construction d’un abattoir moderne à Nouakchott. Ce dernier doit améliorer la qualité sanitaire de la viande et ouvrir la voie à l’exportation.

Santé animale et formation

La modernisation passe aussi par la santé du cheptel. L’État veut éliminer 80 % des maladies animales et a investi dans un laboratoire moderne, des médicaments spécifiques et la formation d’un corps vétérinaire renforcé. Plus de 500 éleveurs ont déjà été formés à la gestion durable des pâturages et à la lutte contre les incendies.

Dans le Hodh Chargui, des programmes pilotes de culture fourragère ont permis d’accroître la productivité laitière des vaches de 50 à 80 %. Des initiatives encore limitées, mais qui montrent la voie vers une intensification maîtrisée.

Entre ambition et défis

L’enjeu est double : créer de la valeur ajoutée localement et réduire la dépendance aux importations alimentaires. Des puits ont été forés pour sécuriser l’accès à l’eau des éleveurs, tandis que des pharmacies vétérinaires à prix réduits se déploient dans les régions.

Reste à savoir si ces efforts suffiront à transformer un secteur marqué par le pastoralisme extensif et la variabilité climatique. La filière doit encore composer avec l’absence d’infrastructures de transformation à grande échelle et la faiblesse des circuits de distribution.

Mais pour les autorités, l’élevage est appelé à devenir le deuxième moteur de croissance du pays, aux côtés des mines et de l’énergie. À condition de tenir la promesse d’une filière moderne, rentable et exportatrice.